Partagez cet article

Le fonctionnement de la presse et le métier de journalisme au Japon sont fort différents de ce que l’on peut observer en Occident. Dans « Le dernier empire de la presse » [1], César Castellvi se livre à une enquête approfondie sur ce modèle singulier dont voici un portrait brossé à grands traits.

Pierre Descamps

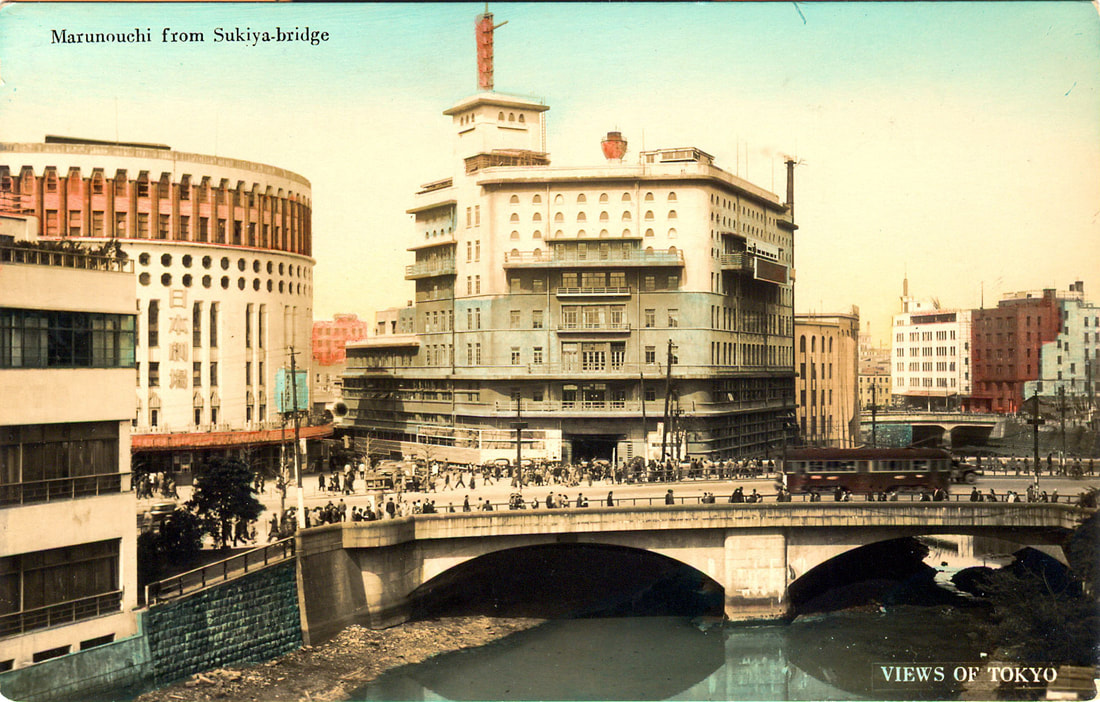

Dans l’Empire du soleil levant, les titres de presse affichent des tirages à faire rougir de jalousie les quotidiens d’Europe et d’Amérique. Si la palme revient au Yomiuri Shinbun qui tirait à huit millions d’exemplaires en 2019, l’Asahi Shinbun n’était pas en reste avec tout de même un respectable six millions d’exemplaires la même année.

La lecture des cinq quotidiens nationaux et des quelque quarante-cinq quotidiens régionaux est fortement liée à une tradition qui remonte aux années d’avant-guerre. Qu’il suffise de mentionner qu’en 1936 le pays comptait mille cent vingt-quatre quotidiens régionaux. Par ailleurs, jusqu’au milieu des années 2000, il était assez courant qu’une famille soit abonnée à un quotidien local et à un quotidien national.

Le fait que les grands quotidiens « ont volontairement limité leur alignement partisan et donc la part consacrée à l’opinion dans leurs colonnes » leur permet de ratisser large et de fidéliser plus facilement un vaste lectorat. À cette volonté de ne pas s’aliéner quel que lecteur que ce soit s’ajoute la prise en compte du vieillissement de la population. Bon nombre de publications en sont venues à adapter la taille des caractères et l’importance des rubriques en fonction d’un lectorat de plus en plus âgé.

Enfin, le très fort taux de vente par abonnement – 95 % des ventes en 2020 contre 4 % en kiosque – procure aux titres de presse japonais une assise financière confortable.

Actionnariat et conglomérat

Les principaux groupes de presse nationale possèdent une part non négligeable de leur capital. Dans quatre des cinq journaux nationaux, « l’actionnaire majoritaire est une association représentant les salariés ou les gestionnaires internes de l’entreprise».

À l’opposé de ce que l’on observe en France par exemple, « on ne trouve pas dans la presse nationale japonaise […]de groupes de presse possédés par de grands actionnaires issus du monde industriel ou de la finance ». À vrai dire, « le capital circule peu et les principaux actionnaires [externes]sont souvent des actionnaires historiques » .

À l’instar de l’Asahi Shinbun, « les entreprises éditrices des principaux quotidiens nationaux font en général partie d’un groupe plus large dirigé par une entreprise mère. ». Ainsi le groupe Asahi, l’un des principaux conglomérats médiatiques du pays, est présent dans la presse quotidienne, la presse magazine, l’édition de livres, la télévision et, depuis quelques années, les médias en ligne ainsi que les technologies numériques.

À quoi s’ajoutent une offre de programmes de formation et l’organisation d’événements culturels et artistiques, des activités touristiques, des séminaires de toutes sortes, des investissements dans l’immobilier. Une diversité qui « garantit une stabilité financière essentielle ».

Pour ce qui est du Yomiuri Shinbun, contentons-nous de signaler que le Yomiuri Shinbun Holdings est propriétaire d’une équipe de baseball, les Yomiuri Giants. C’est comme si Gesca, qui était autrefois responsable de la publication du journal La Presse, avait possédé en même temps les Canadiens de Montréal !

Une profession sans statut

Au Japon, le journalisme n’est pas constitué en profession reconnue. On n’y trouve pas d’école de journalisme. C’est tout juste si l’université dispense quelques cours « plus généraux et théoriques que professionnalisants ». À tel point que les recruteurs sont même méfiants « à l’égard de la recherche académique sur les médias ». En outre, il n’existe aucune carte de presse ni organisation qui peut être considérée comme « une association ou un syndicat représentatif de la profession journalistique ».

À la manière de ce qui se fait dans la plupart des secteurs d’activités, l’embauche en groupe de jeunes diplômés de l’enseignement supérieur se fait par concours à période fixe, une pratique qui remonte aux années 1920. Entre 2010 et 2016, sur 312 candidats ayant réussi le concours de “journalisme”, 253 étaient titulaires d’une licence et 58 d’une maîtrise. Une forte majorité des candidats retenus avait « étudié le droit, la littérature ou les sciences politiques ». Un seul n’avait pas de diplôme d’études supérieures.

Il s’ensuit que, « dans la mesure où les formations professionnelles ne constituent pas un prérequis, l’apprentissage commence au lendemain du recrutement ». C’est ainsi qu’un stage de formation court permet aux nouvelles recrues d’apprendre « les fondements de la rédaction d’articles, le maniement d’un appareil photo ou [en l’absence de carte de presse]la manière de transmettre correctement une carte de visite ».

Un long cheminement

Signalons que « la découverte du métier par la couverture des affaires policières constitue une expérience commune à la majorité des journalistes ». En ce qui a trait à la période d’apprentissage du métier, elle s’effectue généralement dans les nombreux bureaux régionaux que possèdent les quotidiens régionaux. Ce passage obligé peut durer entre quatre et six ans, à raison de deux ou trois transferts d’une région à une autre au cours de cette période.

À l’Asahi Shinbun, où les bureaux régionaux font office de vivier de détection de reporters prometteurs, les plus performants peuvent espérer ensuite une première affectation dans une des rédactions centrales du journal à Tokyo, Osaka, Nagoya ou Fukuoka. « Au bout d’une dizaine d’années et après un passage dans un de ces sièges, la mission principale est souvent d’aller couvrir des régions géographiquement éloignées pendant une période plus ou moins longue .»

Tous les ans, les journalistes reçoivent des ressources humaines une note qui est sensée mesurer la qualité de leur travail. Mais dans les faits, « ce sont les journalistes qui observent et jugent les autres journalistes ».

Des singularités peu communes

« Parmi les lieux réguliers de travail, les clubs de presse sont essentiels. Ce sont des regroupements officiels de journalistes issus des différents journaux en charge de la couverture d’une même source institutionnelle – mairie, préfecture, commissariat de police, lieu culturel ou grande entreprise ».

La présence de ces kisha kurabu dans les locaux de ces administrations pose, il va sans dire, la question de l’indépendance de la presse, d’autant que certains de ces clubs ne sont séparés du service des communications de ces mêmes administrations que par une simple porte.

Si l’anonymat des articles est chose commune, il s’explique principalement par une division du travail toute particulière : « Les reporters sur le terrain récupèrent les informations, un chef d’équipe est chargé de faire le gros du travail de rédaction et, finalement, c’est à l’éditeur adjoint que revient le travail d’édition, de correction et de réécriture . »

Un secteur en mutation

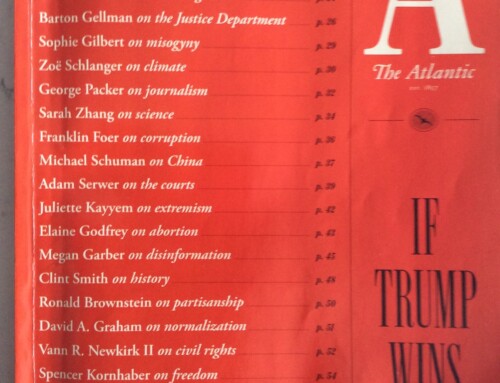

In fine, César Castellvi observe que le secteur de la presse au Japon vit actuellement une mutation semblable à ce qui a eu cours il y a quelques années en Europe et en Amérique : baisse des tirages papier, passage au numérique dont les revenus sont plus faibles qu’attendu, crise des vocations, féminisation des rédactions. Mais quand l’on connaît la vitesse des changements au pays des cerisiers en fleurs, on peut facilement imaginer qu’elle sera plus lente qu’ailleurs.

[1] Les citations de ce texte sont extraites de « Le dernier empire de la presse », de César Castellvi.

Le dernier empire de la presse

Une sociologie du journalisme au Japon

César Castellvi

CNRS Éditions

Paris, 300 pages